SNS、Webで集客する時代、電話を使ったテレアポは果たして時代遅れなのか?

「まだテレアポなんてやってるんですか?」「いまどき電話営業って、効率悪くないですか?」

そんな声を、営業やマーケティングの現場で聞くことが増えました。たしかに、SNSやWeb広告、インバウンドマーケティングが主流となった今、「電話で営業をかける」という手法は、一見すると古くさく感じるかもしれません。

しかし、本当にそうでしょうか? 本当に“古い=使えない”なのでしょうか?

やみくもに電話をかけるテレアポは時代遅れです

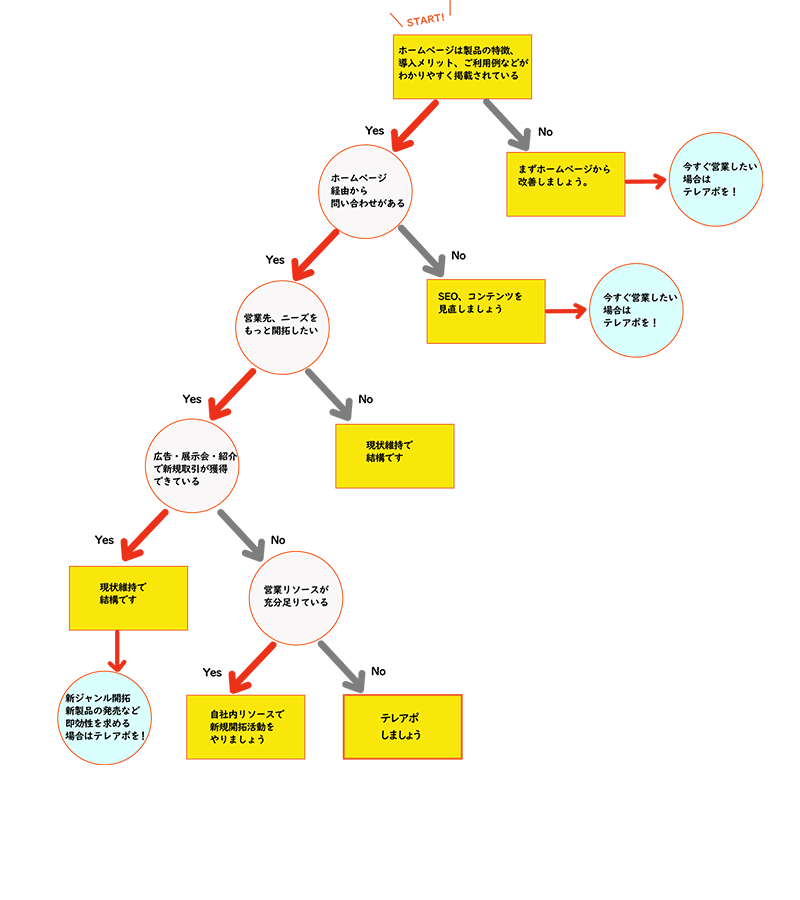

テレアポ診断

テレアポをするべきか、フローチャートのテレアポ診断です。

テレアポはすぐに切られてしまう?

当社でテレアポをした場合、コンタクト率、いわゆる受付から担当者に繋がる対話率ですが、相手の事業と何らかの関わりのある商材である場合、約7割が担当者と繋がり対話ができます。おそらくテレアポへのイメージが悪い人にとって、驚く高い数字だと思いますが本当の数字です。

しかしながら相手との関わりが薄い商材であるほど、コンタクト率の数字は下がっていきます。

ターゲットを選べば、テレアポはむしろ高精度

(例)

かかわりが高い → レストランにお米を売る。 リフォーム会社に壁紙クロスを案内。 ゼネコンに内装工事会社が下請けをお願いする。

相手先の事業ですでに使っているもの、使う可能性がある関わりの高い商材であれば、テレアポで大きな成果をもたらします。

相手の事業と関係のない製品を訴求したい場合はどうすればいいでしょうか。相手のニーズとどれだけ親和性を持たせるかがカギを握ります。

従業員数に適した商材、年商に見合った商材、同業他社で実績のある商材など、何か近づけるポイントを探します。これがターゲッティングです。

「検索しない企業」にアプローチできる唯一の手段

企業が購入・契約を決めるのは、欲しい製品を探している時だけではありません。

「何か買う時はWebで検索してその中から買う」と思っていませんか? もちろん間違いではありませんし、Webマーケティングに力をいれる必要性はありますが、それが全てではない、ということです。多くの企業担当者は、「今、使っているものに不満がない限り、新しい情報をわざわざ探すことはない」のが現実です。

しかし、だからこそ、“知らない製品やサービス”との出会いの場が必要になります。

たとえば、「今の仕入れ先で満足しています」と言っていた企業も、「もっと安くなるなら見てみようかな」「安定供給できるなら検討したい」と興味を持つことがあります。テレアポは、そんな“出会いのきっかけ”をつくる数少ない手段なのです。

企業が動くときは、事足らない時より、事足りている時が多いのが実態です。

ABC工場のラインでG接着剤を使っているとします。G接着剤は別に品切れもしていませんし、不良率も規格内なので継続して使っています。その場合、ABC工場の製造担当者はネットで接着剤を検索すると思いますか? もちろん検索しません。事足りているからです。

そこにH接着剤の会社が売り込みをかけ、

「無料で品質テストをする」

「G接着剤よりも***部分が優れている」

「国内、海外、工場を分散していて供給の地域リスクが少ない」

など売り込まれたら、ABC工場の製造担当者は会わないと思いますか? 会う可能性、話を聞いて品質テストをする可能性も出てくると思いますがいかがでしょうか。

デジタル時代だからこそ、能動的な接点が差を生む

現在の営業活動の多くは、Webサイトや広告を使って“来てもらう”仕組みを重視しています。これはとても大切なことです。

さらに言えば、テレアポはもはや「昔ながらの電話営業」ではなくなっています。

CRMやSFAとの連携、音声認識AIなど、テクノロジーの導入により、より効率的・戦略的な営業施策へと進化しています。

“属人的な営業”から“データドリブンな営業”へ。テレアポも例外ではありません。これからのテレアポは、緻密な設計と分析によって、さらに成果を上げれるツールです。